茨城県にむかしから伝わるご当地妖怪を日本地図とイラストで一覧表にして紹介します。

日和坊(ひよりぼう)、禰々子(ねねこ)、狢(むじな)、だいだらぼっち、金色姫(こんじきひめ)伝説…。あなたの知っている妖怪もいるかもしれません。妖怪といっしょに都道府県の特徴や自慢などを紹介しているので、ぜひ覚えてくださいね。

茨城県の妖怪・伝説

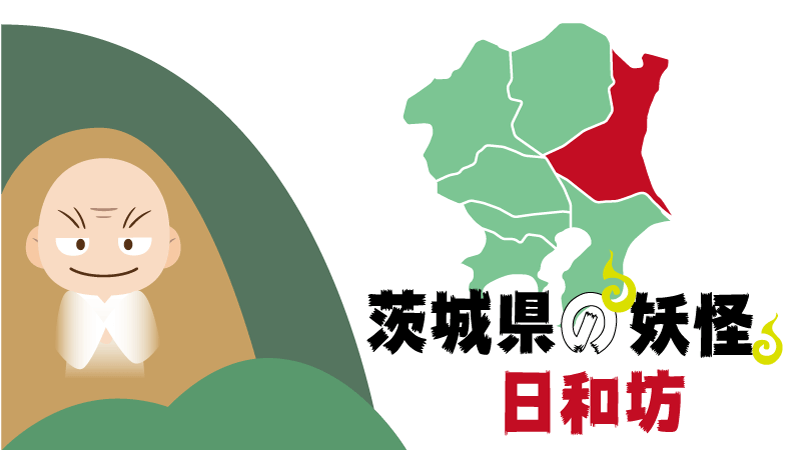

日和坊(ひよりぼう)

てるてる坊主の元祖とも言われる「晴れ」の神

「日和坊(ひよりぼう)」は、雨や曇りの日には見えませんが晴れた日にあらわれるので、「晴れ」をつかさどる神だと言われています。常陸(ひたち)の国・現在の茨城県の山肌に現れますが悪さをすることもないので、土地の人たちは日和坊の姿を見て天気の目安にしたといいます。

村人らは日和坊の人形をつくり、軒下や窓にぶら下げて「明日は天気になりますように」と願うようになりました。それが現在のてるてる坊主だといいます。

禰々子(ねねこ)

薬の秘法を教えたカッパの女親分

「禰々子(ねねこ)」は、利根川(とねがわ)流域に住んでいたと言われる河童(かっぱ)の女親分(おんなおやぶん)です。一年ごとにすみかを替え、子分を率いて川の堤を崩したり、子どもや馬を川に引き込むなどのいたずらをするので恐れられていました。

あるとき一人の武士が河原に馬を連れてやってきました。禰々子が馬の尻を川に引きずり込もうとしたところ、馬は驚いてはね回りました。

武士はその仕業に気づき、禰々子の首筋をつかまえました。禰々子は「二度と悪さをしない」とあやまり、切り傷の薬の秘法を教えて水の中に戻ったといいます。その後、新潟県の利根町には禰々子をまつる河童のほこらが建てられたそうです。

赤松宗旦『利根川図志』より

狢(むじな)

阿弥陀仏が迎えにこられたアナグマの妖怪

「貉(むじな)」とは、一般的にアナグマの妖怪を指します。キツネやタヌキのように人を化かす妖怪です。茨城県常総市(じょうそうし)にある弘経寺(ぐぎょうじ)には、貉(むじな)の妖怪の話が伝えられています。

むかし、寺で修業中の僧に、勉強熱心で歌や踊りも上手な若者がいました。ある日、その僧が夜通し行った法要(ほうよう)につかれて寝ていたところ、うっかり尻尾(しっぽ)を出してしまったのです。

正体がばれて恥ずかしく思った貉は寺を去る決心をしました。そして極楽浄土(ごくらくじょうど)に行くことを願い、杉の大木に登りました。そのとき、阿弥陀仏(あみだぶつ)がまばゆい光とともに迎えにこられたといいます。

光は雷に変わり、雷に打たれた貉は東の空へ遠く飛ばされ、鬼怒川(きぬがわ)に落ちました。貉のむくろがたどり着いた場所は、むじな淵(むじなふち)と呼ばれています。また、弘経寺の杉は『来迎杉(らいごうすぎ)』と呼ばれ、貉が彫(ほ)ったとされる面が納められています。

だいだらぼっち

筑波山を落っことした巨人

日本各地の地形に手や足の跡を残す巨人の「だいだらぼっち(大太郎法師)」。茨城県でも様々な伝承が語り継がれています。

茨城県つくば市には、名峰、筑波山(つくばさん)がそびえています。標高は877メートルで、展望台からは関東平野一帯を見渡すことができます。筑波山の山頂は「M」のような形で2つに分かれているのが特徴ですが、元は一つだったと言われています。

ある日、ダイダラボッチは「筑波山と富士山の重さ比べをしよう!」と思い、2つの山をてんびん棒に載せました。しかし、あまりに重く、てんびん棒を肩に担ぐことができません。思い切り力を込めて担ぎ上げたところ、筑波山をぶら下げていた縄が切れ、筑波山が「どーん!」と地面に落ちてしまいました。その衝撃で山頂が2つに割れてしまったと言われています。

金色姫(こんじきひめ)伝説

カイコに生まれ変わったインドの姫

金色姫(こんじきひめ)は、継母(ままはは)に命をねらわれたインドの姫(ひめ)で、伝説上の人物です。

むかし、インドに金色姫(こんじきひめ)という名の娘がいました。しかし、姫の母(妃・きさき)が亡くなり、のち添えの妃は美しい金色姫をねたんで何度も命をねらいます。

姫は桑(くわ)の船に乗せられて逃がされ、常陸国(ひたちのくに)・現在の茨城県の浜に流れ着きました。村人に助けられ大切に世話をされましたが姫は亡くなってしまい、蚕(かいこ)に生まれ変わりました。それ以来、茨城県に養蚕(ようさん)が広まったと伝えられています。

かつて日本は養蚕業がさかんでした。茨城県つくば市にある蚕影(こかげ)神社には、たくさんの養蚕業者がお参りに訪れたそうです。

※妖怪の話はこちらに掲載されている内容と異なるものもあります。

※同じ妖怪・似た話がほかの都道府県にも伝わっている場合があります。

※妖怪のイラストはイメージです。